冠狀動脈是三條附著於心臟上的主要血管,其鈣化是血管上「斑塊」(脂肪堆積)的標記。(圖/民視新聞翻攝)

冠狀動脈是三條附著於心臟上的主要血管,其鈣化是血管上「斑塊」(脂肪堆積)的標記。(圖/民視新聞翻攝)心血管病情高估! 每年8千名患者白挨針

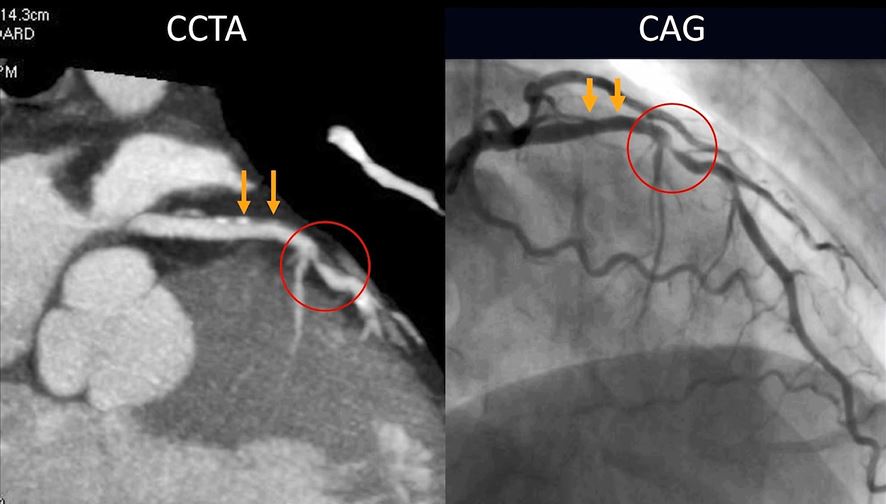

非侵入性電腦斷層(CCTA)問世後,大幅地準確將心血管鈣化分數與血管阻塞加以評估,患者只要一照就知道心血管有無堵塞,成為心臟冠狀動脈檢查的新利器,但因影像切割處理耗時,加上鈣化膨脹效應干擾,造成第一線檢查常有「高估」情形,病患白白挨了一針後才發現根本不用裝「支架」。

王宗道與台大醫院影像醫學部副主任李文正10年來常常一見面就討論「到底怎麼更精準」?由於早期技術限制之下,這課題宛如是一場「不可能的任務」。王宗道說,冠狀動脈是三條附著於心臟上的主要血管,其鈣化是血管上「斑塊」(脂肪堆積)的標記,鈣化因在電腦斷層影像中會膨脹,往往造成狹窄程度高估。他指出,約70%的血管斑塊有鈣化,其中40%的鈣化斑塊因鈣化量大及膨脹效應,嚴重干擾醫師判讀,造成狹窄程度高估,而在整體斑塊中,此種高估狹窄程度的斑塊比例高達30%。

「就像窗戶被潑上泥巴,看不清楚外頭的景色。」王宗道指著電腦斷層掃描圖說,上頭鈣化膨脹出現「一個假影」遮蔽血管內壁樣貌,造成血管狹窄過度評估,每年約有8000名患者做了心導管檢查,才發現根本不需裝支架。

王宗道醫師(右一)團隊。(圖/民視新聞翻攝)

王宗道醫師(右一)團隊。(圖/民視新聞翻攝)「TaiCAD-Net」精準度高達87% 寫下「世界唯一」的記錄

王宗道與李文正數年來一邊收集心導管影像、一邊就電腦斷層進行分析,兩人苦無「技術」援助下,最後在台灣大學醫學工程系教授陳中明及聯合大學電機工程系教授李佳燕的助力,團隊利用最新神經網路技術「AI演算法」,短短兩年研發出「TaiCAD-Net」,精準地快速分割電腦斷層冠狀動脈模型,判讀時間也從6小時大幅縮短至30分鐘,血管分割準確度更高達87%,寫下「世界唯一」紀錄。

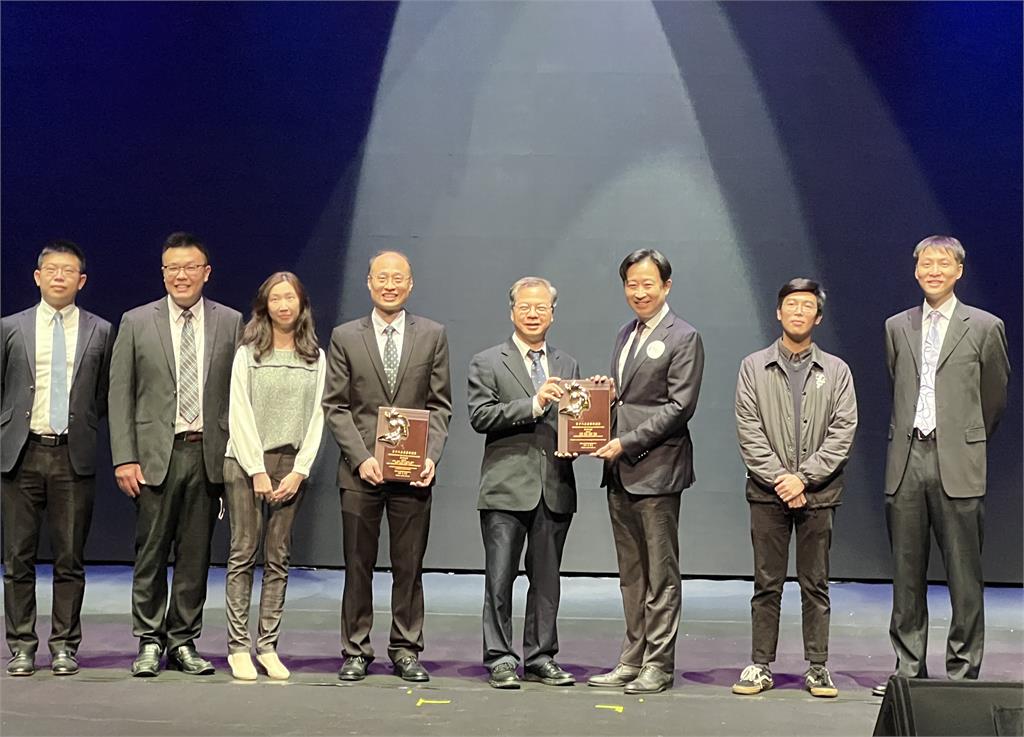

去年十月,王宗道與團隊參與「MICCAI 2020世界競賽」,靠著「TaiCAD-Net」技術,一舉在心臟冠狀動脈自動分割競賽中,準確度獲得世界第三名的殊榮,今天還獲頒國家學研新創獎。王宗道謙虛地說:「這是團隊的功勞」。

王宗道指出,「TaiCAD-Net」有效解決現行心血管疾病臨床上診斷耗時、鈣化干擾及血管缺漏等三關鍵問題,不僅去除鈣化膨脹影響,還能找出所有冠狀動脈分支的圖像。他也透露,預計明年下半年,該技術將運用在醫療前線,可望幫助全台數以萬計心血管疾病患者,讓診斷更為精準。

台大醫院心血管中心心臟檢查室主任王宗道教授(右三)與團隊今天獲頒國家學研新創獎。(圖/王宗道提供)

台大醫院心血管中心心臟檢查室主任王宗道教授(右三)與團隊今天獲頒國家學研新創獎。(圖/王宗道提供)(民視新聞網/葉建宏 報導)

更多新聞: 酥麻嗲喊!整脊師替正妹推拿 骨頭喀響銷魂ASMR吸破億觀看